CYPHERPUNK LA REVOLUTION SILENCIEUSE

Share

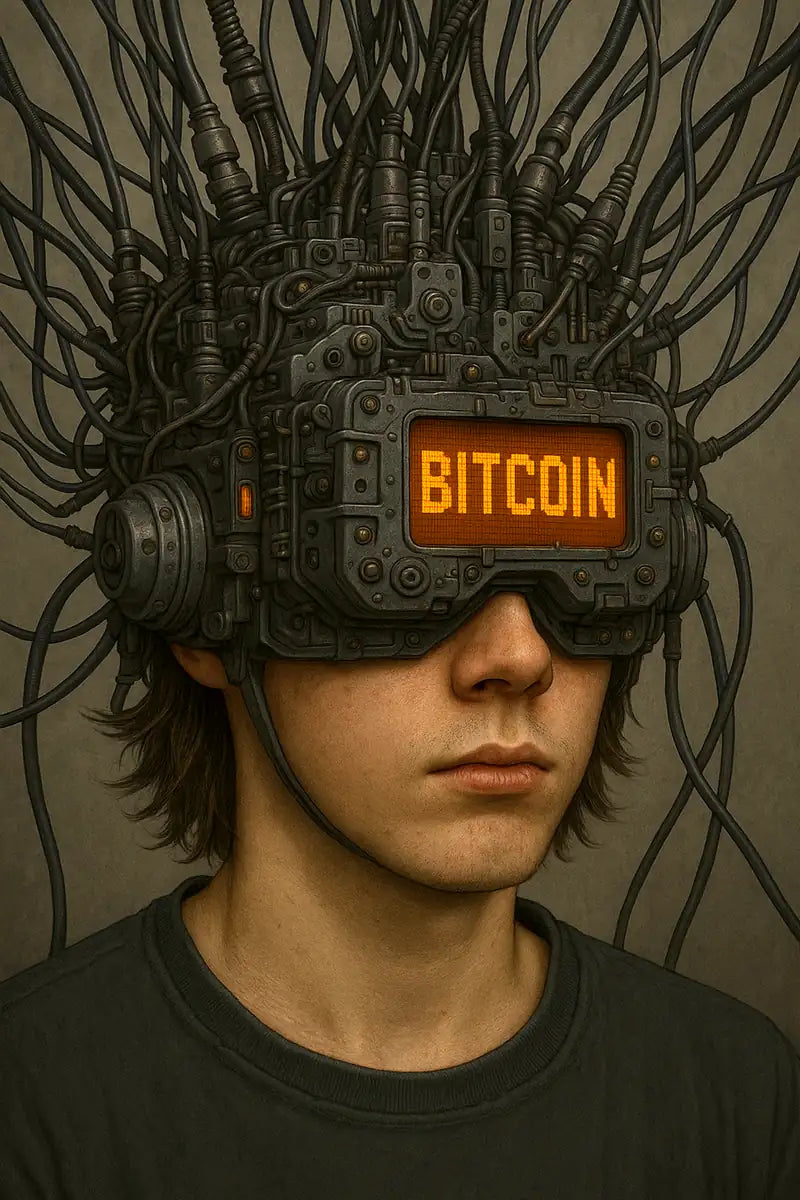

Cypherpunk : le mouvement radical qui a préparé le terrain au Bitcoin

Alors que les cryptomonnaies, avec le Bitcoin en tête, occupent une place de plus en plus centrale dans l’économie numérique, il est essentiel de remonter à leurs racines idéologiques pour mieux comprendre leur portée. À l’origine de cette révolution silencieuse, on trouve un courant peu connu du grand public mais dont l’influence a été déterminante : le mouvement Cypherpunk. À travers cet article, nous allons explorer les fondements de cette philosophie techno-libertaire et la manière dont elle a façonné l’univers de la blockchain. Le terme “Cypherpunk” désigne une communauté apparue dans les années 1980, animée par l’idée que la cryptographie pouvait devenir un outil de résistance face à l’intrusion croissante des institutions dans la vie privée. Ce mot-valise combine “cypher”, qui renvoie au chiffrement, et “punk”, en référence à une culture contestataire, indépendante et provocatrice. À une époque où les techniques de cryptage étaient presque exclusivement réservées aux militaires et aux services de renseignement, les cypherpunks ont entrepris de les rendre accessibles à tous, convaincus que chacun devait pouvoir protéger ses données personnelles et s’exprimer librement à l’abri des regards indiscrets. Inspiré par la littérature cyberpunk, le mouvement puise notamment dans l’imaginaire de romans tels que Neuromancien de William Gibson ou Snow Crash de Neal Stephenson. Ces œuvres ont anticipé l’avènement d’un monde hyperconnecté, dominé par les technologies numériques, où les libertés individuelles sont constamment menacées. Les cypherpunks ont vu dans la cryptographie une réponse concrète à ces dérives, et se sont progressivement organisés autour de réseaux de discussions, d’abord confidentiels, puis de plus en plus visibles à mesure que leur discours gagnait en pertinence. Un tournant a lieu en 1993, lorsque le magazine Wired consacre un article à ce mouvement encore marginal. Trois figures emblématiques y sont mises en avant : Tim May, Eric Hughes et John Gilmore. Leur message est clair : les technologies de chiffrement ne servent pas uniquement à protéger les données, elles sont aussi un rempart fondamental contre la surveillance, un outil d’émancipation, et un pilier essentiel de toute démocratie moderne. Pour eux, pouvoir échanger, s’organiser ou commercer anonymement est un droit, non un privilège. C’est dans cette dynamique que des membres du mouvement se sont tournés vers la question monétaire. Dès les années 90, David Chaum développe des systèmes comme eCash ou DigiCash, visant à créer une monnaie électronique respectueuse de la vie privée. Malgré leur innovation, ces initiatives échouent à s’imposer, freinées par un manque d’intérêt du marché et un environnement technologique encore immature. Mais elles marquent une étape importante, car elles posent les bases de réflexions qui aboutiront, dix ans plus tard, à des concepts bien plus aboutis. En 1998, Nick Szabo et Wei Dai proposent des systèmes comme Bit Gold ou B-Money, esquisses d’une monnaie décentralisée capable de fonctionner sans autorité centrale. Ces idées influenceront directement la création du Bitcoin en 2008 par une entité anonyme sous le pseudonyme de Satoshi Nakamoto. Dans le livre blanc du Bitcoin, Nakamoto cite d’ailleurs explicitement ces travaux, reconnaissant ainsi l’héritage direct des cypherpunks dans la genèse de son projet. Le Bitcoin incarne en effet une synthèse des principes portés par le mouvement : résistance à la censure, autonomie individuelle, transparence des règles sans renoncer à la confidentialité des utilisateurs. Dans ses premières années, le Bitcoin permettait d’effectuer des transactions anonymes bien plus facilement qu’aujourd’hui, en l’absence de réglementations comme le KYC, ce qui renforçait encore son caractère libertaire. Plus qu’un simple actif numérique, il s’est imposé comme le prolongement logique des idéaux cypherpunks, un outil conçu pour redonner du pouvoir aux individus dans un monde de plus en plus centralisé.

👉 À lire aussi :